Chi siamo

Terra vicina da ovunque e lontana da tutto.

Così condannati da una vecchia antenna non più in funzione, che ci ha reso udibili ma non per sempre.

Sicché abbiamo deciso di ricostruirla, ma a modo nostro.

Articoli recenti

Qui potrai leggere le nostre ultime pubblicazioni.

Concluse le riprese del cortometraggio del Liceo Scientifico “A.Volta”

redazione Si sono concluse nella giornata di ieri 11 Ottobre 2023, le riprese del cortometraggio realizzato dal Liceo Scientifico “A.Volta di Caltanissetta”. Il film è stato realizzato all’interno del progetto “Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole”...

A Caltanissetta SOPHIE AND THE GIANTS l’artista del momento

redazione Caltanissetta si trasformerà nel palcoscenico più internazionale della Sicilia. Il 28 Ottobre presso il Teatro Moncada si svolgerà il live di "SOPHIE AND THE GIANTS" in arrivo direttamente da Londra.SOPHIE AND THE GIANTS è L'artista più radiofonica del...

La Miniera di Gessolungo tesoro storico e paesaggistico in serio pericolo, con un potenziale turistico inespresso.

di Giovanni Balbo Nel cuore della provincia di Caltanissetta, c'è un luogo che racconta la storia millenaria della nostra terra.La miniera di Zolfo di Gessolungo, una gemma storica e naturale, è in questo momento in serio pericolo a causa dello stato di abbandono in...

Torna “MA TU CHI SEI” il format si estende a tutta la Sicilia. Prima intervista a Emanuela Pulvirenti

redazione Torna sui nostri canali il format più seguito e amato dai nostri sostenitori. "Ma Tu Chi Sei" nasce a Caltanissetta, per discutere della crisi identitaria di questa città. Adesso il format sposta l'attenzione sull'identità siciliana. In questa nuova edizione...

Ultimo appuntamento con la rubrica “Un Caffè con…”

redazione Ultimo appuntamento con la rubrica “UN CAFFÈ CON…” il nuovo format firmato LAO-l’antenna on Line. Ospite del giorno la scenografa e costumista Flavia Cocca, con la quale abbiamo parlato di arte, cultura, delle sue esperienze lavorative in teatro e di tanto...

Nono appuntamento con la rubrica “Un Caffè con…”

redazione Nono appuntamento con la rubrica “UN CAFFÈ CON…” il nuovo format firmato LAO-l’antenna on Line. Ospite del giorno il farmacista Federico Messana, con il quale abbiamo affrontato temi, ovviamente, legati al mondo farmaceutico in chiave tecnica ma fruibile....

Ottavo appuntamento con la rubrica “Un Caffè con…”

redazione Ottavo appuntamento con la rubrica “UN CAFFÈ CON…” il nuovo format firmato LAO-l’antenna on Line. Ospite del giorno l'avvocatessa Federica Laverde, con la quale abbiamo parlato del progetto "DALLA TUA PARTE", che mira a sostenere donne in difficoltà, ci ha...

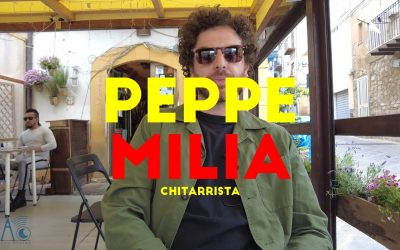

Settimo appuntamento con la rubrica “Un Caffè con…”

redazione Settimo appuntamento con la rubrica “UN CAFFÈ CON…” il nuovo format firmato LAO-l’antenna on Line. Ospite del giorno il chitarrista Peppe Milia, col quale abbiamo parlato di musica digitale, il cambiamento che ha portato nell'ascolto e nella produzione, dei...

Sesto appuntamento con la rubrica “Un Caffè con…”

redazione Sesto appuntamento con la rubrica “UN CAFFÈ CON…” il nuovo format firmato LAO-l’antenna on Line. Ospite del giorno il dottore commercialista e revisore legale Fabrizio Scalabrino, col quale abbiamo parlato di imprese, impresa giovanile e agevolazioni per...